Nobel de sciences 2025 : la leçon à tirer pour la France et l’Europe

La science est-elle rentable, est-ce là le critère qui permet d’en justifier le financement public ? Dénoncée pour la lenteur de ses cheminements, la recherche fondamentale est menacée dans les budgets, la situation américaine en témoigne. Pourtant, les prix Nobel scientifiques annoncés ce mois-ci sont exemplaires de l’importance d’une science libre quel que soit son taux de succès en termes d’applications. La libre curiosité scientifique comme valeur : c’est justement l’enjeu politique que le prix Nobel d’économie décerné à Philippe Aghion met à l’honneur.

Les prix Nobel scientifiques annoncés ce mois-ci en physiologie/médecine, en physique et en chimie honorent des réalisations qui sont enracinées dans une recherche fondamentale entamée il y a plusieurs décennies. Et soulignent donc en creux les menaces qui pèsent sur les financements publics de la science fondamentale, en particulier aux Etats-Unis. Une recherche fondamentale qui trouve précisément en Philippe Aghion, prix Nobel d’économie, un défenseur acharné de l’utilité qu’elle remplit dans la cité, même lorsqu’elle semble le plus spéculative.

Comment la recherche fondamentale, qui par définition n’est pas appliquée, peut-elle être utile ? Plusieurs journalistes ont par exemple demandé à John Clarke, l’un des lauréats du prix Nobel de physique 2025, comment exactement on était passé de sa découverte obscure du « tunnel quantique macroscopique et de la quantification de l’énergie » il y a 40 ans à nos téléphones portables. Le physicien n’a pas livré de réponse explicite. Est-ce parce qu’il n’y a pas de ligne séquentielle directe à tracer du laboratoire jusqu’à notre vie quotidienne ? L’histoire des découvertes est bien sûr plus tortueuse : ici une hypothèse prometteuse, là une analogie lumineuse, quelque percée inattendue dans un champ tandis qu’ailleurs un papier change la donne – et, entre chaque avancée, durant des décennies, bien des pistes avortées.

Les prix Nobel scientifiques annoncés ce mois-ci sont tellement exemplaires de ce long et lent cheminement apparemment erratique de la recherche que certains, par exemple au New York Times, ont même interprété les choix de l’Académie royale suédoise des sciences comme un choix militant pour rappeler au monde l’importance d’une science lente et fondamentale en dépit de son « faible taux de succès ».

Shimon Sakaguchi, immunologiste qui remporte le prix de physiologie/médecine avec deux collègues américains cette année, l’a exprimé sans fard : « Nous devons soutenir la science en comprenant qu’il y en a une partie qui semble gaspillée, que la science a un faible taux de succès ». Sa découverte récompensée cette année en médecine explore pourquoi le système immunitaire du corps ne s’attaque pas lui-même : les lauréats racontent que tout a commencé dans les années 1980, qu’aucun fruit convaincant n’a émergé avant 1995, mais que les connaissances finalement produites sont devenues la base de plus de 200 essais cliniques en cours. Dans un autre registre, Clarke, Devoret et Martinis, lauréats en physique pour avoir démontré que deux propriétés de la mécanique quantique peuvent être observées dans des systèmes visibles à l’œil humain, ont raconté cette semaine une histoire similaire : quand vous êtes chercheur, disent-ils, « vous ne savez tout simplement pas comment cela va évoluer, parce que d’autres personnes vont prendre l’idée et la développer ».

Ainsi, des hypothèses et spéculations scientifiques qui peuvent d’abord paraître ésotériques ou erratiques, lorsqu’elles sont guidées par le désir méthodique de mieux comprendre le monde, posent en fait petit à petit des briques composites qui peuvent finir par le changer : mais ce travail collectif prend du temps et des détours apparemment infructueux.

En filigrane, ces positions posent sur le plan politique la question cruciale de l’équilibre que l’Etat (et en partie aussi les investisseurs privés) doit impérativement respecter entre recherche fondamentale et recherche appliquée (ou développement). Dire cela ne relève pas, pour le coup, de la spéculation, mais de faits amplement démontrés par la littérature. Une littérature explorée par exemple par Philippe Aghion, qui pose un constat sévère sur les échecs français à sécuriser la place primordiale de la recherche fondamentale dans un continuum allant jusqu’à l’innovation : « Le déclin industriel français s’explique en grande partie par le fait que les pouvoirs publics n’ont jamais pensé le processus d’innovation comme une chaine qui va de la recherche fondamentale – effectuée pour l’essentiel à l’université – à l’innovation industrielle et la maîtrise des chaines de valeur ».

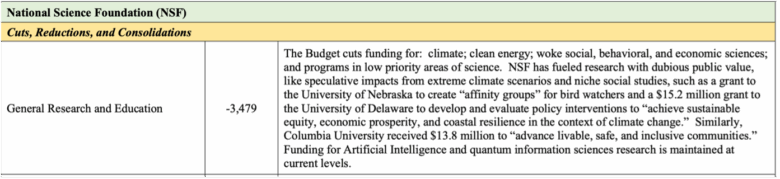

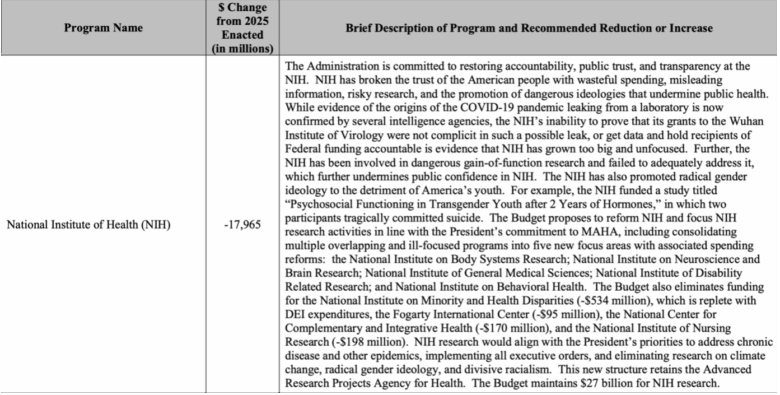

Avant les coupes opérées par l’administration Trump dans les budgets de la recherche (NSF et NIH notamment), le constat courant était le suivant : l’Europe investit deux fois moins que les Etats-Unis en recherche fondamentale. Loin de garder cet atout, les Etats-Unis sont en train de lui tourner le dos.

Depuis janvier, l’administration Trump a sapé le financement scientifique du pays, y compris plus d’un milliard de dollars de subventions à la National Science Foundation, qui parraine une grande partie de la recherche fondamentale dans les universités et les laboratoires fédéraux, et 4,5 milliards de dollars aux National Institutes of Health. Des milliers de scientifiques ont été licenciés de ces agences fédérales et d’autres, y compris les Centers for Disease Control and Prevention, l’Environmental Protection Agency, la National Oceanic and Atmospheric Administration et le National Park Service.

Un budget 2026 hostile à la science fondamentale

2025 était considérée comme la pire année de l’histoire moderne pour la science au Etats-Unis. Mais 2026 sera pire. Une analyse de l’American Association for the Advancement of Science a évalué en juillet 2025 l’impact du plan budgétaire de l’administration Trump (en cause dans l’actuel shutdown) sur la science fondamentale : en additionnant les réductions aux budgets de centaines d’agences et de programmes fédéraux qui font de la recherche scientifique ou accordent des subventions aux universités et aux organismes de recherche, ce rapport estime que la part des dépenses qui est spécifiquement allouée à la recherche fondamentale (basic research) sera amputée de 15 milliards de dollars, soit une baisse d’environ 34 %.

En proportion, la science fondamentale est clairement davantage ciblée que les recherches plus appliquées (la baisse d’ensemble serait de 22%). Pourquoi ce choix ?

Dans une notice explicative, l’administration assume ses priorités budgétaires pour la science : « The Budget maintains funding for research in artificial intelligence and quantum information science at key agencies, to ensure the United States remains on the cutting edge of these critical technologies’ development ». En matière environnementale en revanche « the Budget reorients Department of Energy funding toward research and development of technologies that could produce an abundance of domestic fossil energy and critical minerals ». Le sujet de la santé quant à lui n’est mentionné dans cette note que sous l’angle life-style que promeut le mouvement MAHA (Make America Healthy Again) qui condamne explicitement un recours supposé exagéré au progrès scientifique et thérapeutique : « The Budget provides resources to the Department of Health and Human Services that would allow the Secretary to tackle issues related to nutrition, physical activity, healthy lifestyles, over-reliance on medication and treatments » et « supports the creation of MAHA food boxes that would be filled with commodities sourced from domestic farmers and given directly to American households ».

Efficacité, rapidité

On sait que l’esprit général de ce budget n’est certes pas à soutenir le progrès des connaissances scientifiques. Le scandale des thématiques sacrifiées, au premier rang desquelles le climat et l’égalité, suffirait en lui-même à justifier la peur et la révolte.

Mais il faut bien voir que c’est aussi au plan de la méthode, sur la forme même des activités scientifiques quel que soit leur objet, que l’attaque est portée, y compris en utilisant la raillerie et l’ironie comme le montrent les extraits ci-dessus du projet de budget 2026. « Niche studies », « speculative impacts », « wasteful spending »… en miroir, l’obsession affichée est simple: efficacité, rapidité. Avec pareils mots-clés, les modalités les plus fondamentales et les moins utilitaristes de la recherche se retrouvent au cœur de la cible. Et c’est tout bonnement l’essence même de la curiosité scientifique qui est brutalisée.

La ligne idéologique d’ensemble de cette administration est claire : la science en elle-même n’est pas inutile, mais sur le fond elle est trop politisée dans ses sujets, et sur la forme elle est trop lente : la nouvelle administration va donc la redresser, sur le fond et la forme, en imposant une logique d’efficacité. Pour Peter Thiel, le problème vient en bonne part de la régulation de la recherche, et de ce qu’il désigne comme ses obsessions méthodologiques, comme par exemple la randomisation en double-aveugle : « If the FDA were regulating video game technologies, and you had to do a double-blind study to make sure that the video games weren’t addictive, damaging to your brain, etc. These things are very overdetermined ». Dans la mouvance néo-réactionnaire (dite NRx) qui inspire MAGA et où Thiel est influent, ce leitmotiv dérégulateur côtoie d’autres mantras populistes : la haine de la bureaucratie, la critique de l’entre-soi des chercheurs et de leur agenda « politisé » supposé « woke » (on y reviendra dans une prochaine note), ou encore simplement leur atavisme caractéristique pour la lenteur. C’est là par exemple la position de Jay Bhattacharya, à la tête de la FDA, qui promettait en septembre (au sujet de l’autisme) : « We won’t delay, like scientists often like to do, I can say as a scientist myself, it’s really tempting to delay. But you have to move fast. We will not delay before telling American people about what we find ».

Ceux qui cherchent ne sont-ils pas censés trouver ? Le verbe désormais consacré est : « fast track ». C’est le mot choisi par Robert F.Kennedy Jr pour se vanter des sidérantes annonces du 22 septembre sur un lien prétendu entre paracétamol durant la grossesse et autisme : « we have fast tracked research ». La recherche, dorénavant, sera fast-tracked ou ne sera pas.

Et donc, pour une bonne part, elle ne sera probablement pas. En particulier dans ses phases les plus fondamentales. Car, indépendamment des destructions de données, des licenciements et des coupes budgétaires, ce que la recherche fondamentale apporte au savoir ne peut tout simplement pas obéir à l’injonction d’un rendement efficace en mode fast-track.

La science peut-elle souscrire à une exigence d’efficacité rentable ?

La question n’est pas de savoir si l’efficacité devrait ou non être la valeur cardinale de l’activité scientifique : en fait, pareille question ne se pose qu’aux dépens de celui qui la pose, car elle implique de méconnaître ce qui fait l’essentiel de l’intelligence scientifique – la curiosité libre, jusque dans les détours qui paraissent la ralentir.

Philippe Aghion a démontré, par exemple dans son livre de 2020, que la science fondamentale ne remplit son office pour faire progresser à la fois la connaissance et l’innovation appliquée qu’à la condition que sa liberté soit respectée, condition de la curiosité et de la disruption : « En résumé, la recherche académique a le triple avantage d’être peu onéreuse, de laisser le chercheur libre d’organiser son agenda de recherche, et de laisser le chercheur disposer de sa liberté académique pour d’échanger des idées avec d’autres chercheurs. Brider la liberté du chercheur fondamental ne peut que nuire au processus d’innovation et finir par réduire à la fois le nombre et la diversité des idées nouvelles. En outre, cela nuit à l’entrée de nouveaux chercheurs porteurs d’idées radicalement nouvelles ».

Mais comment caractériser au juste cette vertu de libre curiosité ? Comme l’explorait le spécialiste des systèmes complexes Marten Scheffer dans un papier récent intitulé « la moitié oubliée de la pensée scientifique » publié dans la prestigieuse revue scientifique PNAS, la littérature en « science of science » (une forme d’épistémologie appliquée qui évalue les modalités pratiques de la production des connaissances et l’efficience de ses financements) révèle que les scientifiques dont les recherches sont consacrées par des prix prestigieux comme le Nobel ont une caractéristique principale en commun : ils sont curieux de tout et intègrent à leurs travaux, au-delà de leur champ académique, la culture d’autres disciplines scientifiques diverses – sans bien savoir au juste ce qui les y intéresse. Ainsi, une étude parue dans Science en 2013 montrait, après analyse de 17 millions de publications scientifiques, que les papiers qui atteignent un niveau d’impact exceptionnel sont ceux qui, tout en ayant des fondements solides dans leur discipline, bâtissent des associations inattendues et curieuses avec d’autres champs de la connaissance.

Certes, ceci ne saurait dériver vers un éloge débridé de la pure fantaisie, car il n’y a bien sûr de méthode scientifique que dans l’attachement méticuleux à une précision efficace.

La méthode scientifique confère bien à l’efficacité le rang d’une valeur essentielle, notamment dans le champ de la langue dont l’usage ordinaire profane empêche le déploiement exact d’une pensée en quête de la vérité : la science ira quant à elle forcément du figuré au propre, et se méfiera donc des flous, des métaphores ou des analogies inconscientes. La clarté et l’univocité sont les réquisits de l’axiomatisation, qui exige un langage efficace dont Descartes a tôt tracé les contours dans une lettre à Mersenne de 1629 : il faut à la science une langue nouvelle, « j’oserais espérer une langue universelle, fort aisée à apprendre, à prononcer et à écrire, et, ce qui est le principal, qui aiderait au jugement, lui représentant si distinctement toutes choses, qu’il lui serait presque impossible de se tromper ; au lieu que, tout au rebours, les mots que nous avons n’ont quasi que des significations confuses, auxquelles l’esprit des hommes s’étant accoutumé de longue main, cela est cause qu’il n’entend presque rien parfaitement».

Mais cette exigence de clarté efficace et méthodique dans la langue ne saurait discréditer pour autant le besoin de liberté créatrice dans la pensée scientifique.

C’est là que l’exigence d’efficacité devient en fait inepte. Bachelard en 1934 a ainsi proposé une histoire des âges de la pensée qui distingue trois étapes : d’abord le moment profane initial de l’âme puérile, « animée par la curiosité naïve, frappée d’étonnement devant le moindre phénomène » et prisonnière des métaphores. Puis vient l’état concret des sciences du XIXe siècle, âge professoral et dogmatique où une demi-abstraction s’appuie sur des principes de simplicité ; avant d’en arriver à l’état abstrait, « où l’esprit entreprend des informations volontairement soustraites à l’intuition de l’espace réel, volontairement détachées de l’expérience immédiate et même en polémique ouverte avec la réalité première, toujours impure, toujours informe ». A ce stade-là, « c’est dans la surprise créée par une nouvelle image ou par une nouvelle association d’images qu’il faut voir le plus important élément du progrès des sciences physiques, puisque c’est l’étonnement qui excite la logique, toujours assez froide, et qui l’oblige à établir de nouvelles coordinations, mais la cause même de ce progrès, la raison même de la surprise, il faut la chercher au sein des champs de force créés dans l’imagination par les nouvelles associations d’images, dont la puissance mesure le bonheur du savant qui a su les assembler ». 1

Le progrès des connaissances vient ainsi par surprise, et sa puissance tient à la liberté disruptive de l’imagination, des analogies et des associations. Le soumettre à des critères d’efficacité et de rentabilité du temps, c’est le ramener à l’âge professoral et dogmatique d’une obsession obsolète pour la simplicité idiomatique du concret.

Aujourd’hui, la prestigieuse revue scientifique PNAS ne dit pas autre chose : « Although thinking is the core business of scientists, we rarely ponder how it thrives best; this is ironic, as there is abundant scientific insight to draw upon. For example, it is now known that thinking has two complementary modes: roughly, association versus reasoning. We systematically underestimate the role of the first, and the way our institutions, meetings, and teaching are organized heavily reflects this imbalance ».

Est-ce si difficile, pour l’Etat, de se soustraire à la logique de la rentabilité de ses investissements pour garantir à la recherche fondamentale les conditions d’une telle liberté ? Il n’y a pourtant que lui qui puisse le faire, en particulier à l’Université comme l’a montré la recherche en économie de l’innovation explorée par exemple par Philippe Aghion. Mais surtout, la nouveauté des temps présents qu’illustrent entre autres les récents prix Nobel, c’est qu’il est désormais avéré que cette liberté scientifique n’est pas seulement valable en soi comme le dit Bachelard : désormais son utilité pratique est prouvée, et pour imprévisible qu’elle soit, elle finit par payer, à sa manière intempestive. Ainsi conclut la revue PNAS : « How can we feed the associative machine in our brain with potential elements for such unexpected links? This is a tantalizing problem, because if the connection should be unexpected one cannot plan for it. Should we just allow curiosity to guide us on a random walk and collect elements for our associative machine on the way? Perhaps we should ». Prétendre le contraire au nom d’une prétendue efficacité rentable, c’est revenir à l’âge du dogmatisme.

Vers la résistance ?

La grande force des argumentaires populistes contre les élites, c’est de les contraindre, par l’ampleur essentialisante de l’agressivité moqueuse déployée contre eux, à des argumentaires en défense dans lesquels ils forceront eux-mêmes leurs travers jusqu’au ridicule.

On sait bien aujourd’hui les menaces qui pèsent outre-Atlantique sur les sciences du climat, sur les sciences sociales, et même sur la vocation d’émancipation collective qui guide toute recherche scientifique. Ces attaques-là sont d’une extrême gravité. Mais, est-on hélas forcé de dire, s’il ne s’agissait « que de cela », une réponse pragmatique, pondérée, logique et evidence-based, serait encore en plein dans les cordes de ceux qui subissent ces agressions. Or l’attaque déborde en fait manifestement la querelle idéologique qui débattrait méthodiquement des thèmes légitimes d’enquête ou même des orientations légitimes de la politique scientifique.

Le problème actuel est d’une gravité encore plus essentielle. L’attaque, dans le registre de ce qu’on appelle une « guerre culturelle », porte vraiment sur la méthode scientifique, c’est-à-dire sur le fait même qu’elle emporte avec elle à la fois un savoir-faire (ses outils de raisonnement) et un savoir-être (sa liberté).

Alors qu’il serait opportun de concentrer toutes les forces du plaidoyer sur les thématiques de recherche sacrifiées, sur la menace climatique et pandémique, sur les équipes décimées et les bases de données détruites, le front d’attaques est en fait porté aujourd’hui sur les fondamentaux mêmes de la méthode scientifique : sur le fait que ce savoir-faire engage un savoir-être. Car c’est bien la valeur même qui fonde l’activité scientifique, la curiosité, sa liberté et sa puissance créatrice, qui sont ridiculisées aujourd’hui.

Répondre sur pareil terrain n’est pas chose aisée. Celui qui nous l’enseigne sans doute mieux que personne, mais au prix de sa mort, c’est Socrate.

Giuliano da Empoli, dans la préface de l’incontournable ouvrage récent L’Empire de l’ombre du Grand Continent (2025), a raison de rappeler que, dans la philosophie antique, « celui qui subordonne toute connaissance à un but n’est pas libre, mais esclave. Seul un certain degré de désintéressement, d’amour de la chose en soi, sans arrière-pensée, connote l’homme libre ».

C’est pourquoi s’impose aujourd’hui la lecture de Théétète, ce dialogue de Platon qui explore ce qu’est l’étonnement aux sources de la science et où Socrate raconte ce qui fait un savant au miroir des obsessions tyranniques des sophistes.

Dans sa discussion avec Théodore et Théétète, Socrate s’arrête soudain : il fait cette réflexion qu’en dialoguant, un argument en amène un autre, et que la discussion finalement s’éternise. –« Eh bien », dit Théodore, « ne sommes-nous pas de loisir ? »

Cette réplique de Théodore sert de prétexte à une digression de Socrate sur la vie du philosophe, qui est en effet toujours de loisir, comparée à celle du sophiste qui paraît, lui, toujours affairé dans un souci d’efficacité pratique pour la cité. Et Socrate raconte alors l’histoire de Thalès : « Il observait les astres et, comme il avait les yeux au ciel, il tomba dans un puits. Une servante de Thrace, fine et spirituelle, le railla, dit-on, en disant qu’il s’évertuait à savoir ce qui se passait dans le ciel, et qu’il ne prenait pas garde à ce qui était devant lui et à ses pieds. (…) La même plaisanterie s’applique à tous ceux qui passent leur vie à philosopher. (…) Sa terrible gaucherie le fait passer pour un imbécile. Dans les assauts d’injures, il ne peut tirer de son cru aucune injure contre personne, parce qu’il ne connaît aucun vice de qui que ce soit, faute d’y avoir prêté attention ; alors il reste court et paraît ridicule ».

La question du dialogue Théétète est dès lors la suivante : est-ce donc là un tort à porter à son débit ?

C’est bien ce que diraient à coup sûr les sophistes, qui condamneront Socrate à mort. La cité a besoin de solutions efficaces à ses problèmes, pas de savants qui errent la tête dans les étoiles ! Et Trump quant à lui, aidé de Robert F.Kennedy Jr, aurait très bien su comment éviter à Thalès tous ces soucis ridicules : en finançant dûment le mouvement MAHA ! Qui, appuyé par les firmes de naturopathie, lui aurait expliqué que le romarin et la menthe poivrée améliorent à coup sûr, en tisane ou en huile essentielle, l’acuité mentale et la concentration !

Ceux-là se croiront toujours « habiles et rusés », qui moquent la gaucherie et la lenteur du savoir et professent partout, comme le sophiste Protagoras, que « l’homme est la mesure de toutes choses » comme si avoir raison se mesurait à l’applaudimètre. Mais certains parmi nous mesureront au contraire l’homme à l’aune d’une vérité qui le dépasse : « Tel est, dépeint Socrate, le caractère de l’un et de l’autre. L’un, que tu appelles philosophe, élevé au sein de la liberté et du loisir, ne doit pas être blâmé d’avoir l’air d’un homme simple et qui n’est bon à rien quand il se trouve en face de besognes serviles (…). L’autre est capable de faire tout cela avec dextérité et promptitude, mais il ne sait pas relever son manteau sur l’épaule droite à la façon d’un homme libre ». Libre, en particulier dans son rapport au temps, de ce « loisir » d’accéder à la vérité, que le grec appelait scholè et qui donne l’anglais school et le français école.

Mais ceux qui défendent le savoir n’ont aujourd’hui plus loisir de n’avoir, comme chez Socrate « ni yeux, ni oreilles pour les lois et les décrets proclamés ou écrits ». Socrate lui-même d’ailleurs leur rappelle que fermer les yeux peut leur coûter la vie. L’issue pour eux est-elle donc une aporie, comme dans les dialogues de Platon ? S’ils se replient sur ce loisir qui les définit, ils mourront dans un puits sous les risées ; mais s’ils s’en défont pour s’intéresser aux « assauts d’injures » à leurs pieds qui les convoquent à l’efficacité, ils perdront leur loisir et donc l’essence de ce qu’ils veulent nous apporter. Que faire ? L’ambition en réponse dont Evidences défend la portée commence par une brique basique : ce que cette aporie menaçante exige, c’est une urgente union en défense de la science des forces politiques républicaines, des citoyens et des scientifiques de nos démocraties libérales européennes.

-

1Gaston Bachelard, Le nouvel esprit scientifique, VI, 1934