Conscience environnementale : les élèves français inégaux et en manque d’assise scientifique

Alors que le vote de la loi Duplomb déclenche une vive controverse sur la place de l’expertise scientifique dans la décision publique et qu’une mobilisation citoyenne dénonce par pétition un décalage entre injonctions politiques et fondements scientifiques, les résultats de l’enquête internationale Timms de l’OCDE offrent une occasion opportune d’évaluer où en sont les connaissances et les attitudes des élèves français en matière d’environnement. Equipons-nous bien leur discernement pour les défis de demain et leurs dilemmes ? Verdict : avec à peine plus d’un élève sur 3 qui déclare accorder une très forte importance à la préservation de l’environnement en 4e, les élèves français se distinguent par rapport à leurs camarades d’autres pays de l’OCDE et de l’UE. Surtout, l’assise scientifique de leur engagement est en net décrochage.

Le ministère de l’Education nationale vient de publier fin juin une analyse détaillée des résultats des élèves français à un nouveau volet de l’enquête internationale Timms, consacré à la « conscience environnementale ». Alors que le vote de la loi Duplomb déclenche une vive controverse sur la place de l’expertise scientifique dans la décision publique et que la pétition citoyenne dénonce un décalage entre injonctions politiques et fondements scientifiques, ces résultats comparatifs à l’échelle de l’Union européenne et de l’OCDE offrent une occasion opportune d’évaluer où en sont les connaissances des élèves français en matière d’environnement. Si toute ambition démocratique de transformation écologique suppose d’accroître le discernement citoyen, où en sont nos enfants en la matière aujourd’hui, et les équipons-nous bien pour les défis de demain ? La conclusion générale de l’analyse fournie par le ministère de l’Education nationale est claire : les élèves français s’y connaissent un peu mieux en environnement qu’en sciences en général, mais quand même moins que leurs camarades en moyennes de l’OCDE et de l’UE. Surtout : que penser du sommeil de la raison que suggèrerait un engagement environnemental sans sensibilité scientifique robuste ?

Des performances françaises modestes mais supérieures aux scores globaux en sciences

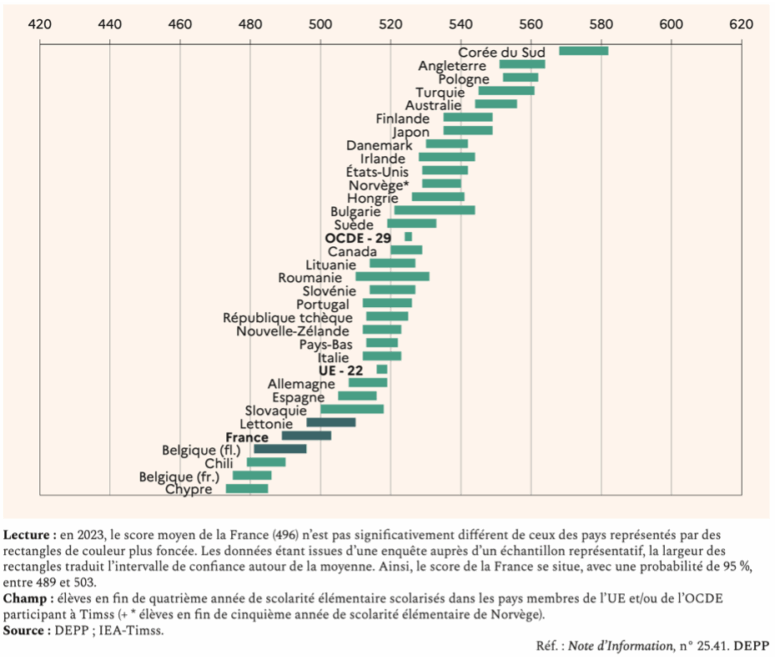

L’enquête Timss 2023 (Trends in International Mathematics and Science Study) a intégré pour la première fois un module spécifique sur la conscience environnementale, combinant évaluation des connaissances et mesure des attitudes des élèves vis-à-vis de la préservation de l’environnement. Elle concerne les élèves de CM1 et de 4e dans 72 pays. Les élèves français obtiennent en moyenne 496 points en CM1 et 486 points en 4e sur l’échelle des connaissances environnementales : ces scores se situent en-dessous de la moyenne des pays de l’OCDE (525 en CM1, 509 en 4e) et de l’UE (517 en CM1).

Ces scores de connaissances environnementales sont légèrement supérieurs aux performances françaises en sciences en général. Sur cet écart, la France se distingue. En CM1, le score moyen en connaissances environnementales comparé au score global en sciences est supérieur de 8 points en France alors qu’il est inférieur de 1 point pour l’UE et l’OCDE. En quatrième, l’écart en faveur des connaissances environnementales est de + 6 points, alors qu’il n’y a aucune différence pour les pays de l’UE et de l’OCDE. Ce décalage français interroge : une sensibilité environnementale qui ne soit pas assise sur une sensibilité scientifique a-t-elle un sens ? L’idée d’un engagement moral pour l’écologie dans la jeunesse est pertinente, mais celle d’un militantisme de principe qui ne serait pas adossé à des méthodes de discernement robustes est sans doute moins utile dans la perspective des dilemmes démocratiques qui s’annoncent.

La puissance des inégalités

L’inquiétude est de mise aussi lorsque l’on regarde les inégalités qui affectent la conscience environnementale des élèves. Inégalités de genre, d’abord. Dans les pays de l’UE et de l’OCDE participant à Timss 2023, les garçons obtiennent des scores supérieurs à ceux des filles en compétences environnementales, tant en CM1 qu’en quatrième.

En CM1, la France enregistre un écart de 18 points en faveur des garçons, plus prononcé que celui observé dans les pays de l’UE et de l’OCDE (respectivement 9 et 11 points). Il est vrai que de manière générale, en sciences, on relève un écart à l’avantage des garçons : 9 points en France, contre 4 points en moyenne dans l’OCDE et 3 points dans l’UE. En quatrième, l’écart de performances entre les filles et les garçons en compétences environnementales est significatif en France avec 14 points à l’avantage des garçons, contre un écart moyen de 10 points dans les pays de l’UE et de l’OCDE. Les filles sont pourtant plus nombreuses à déclarer accorder une forte importance à l’environnement (60 % des filles de CM1, contre 48 % des garçons).

Surtout, l’effet du statut socio-économique est encore plus marqué : 116 points d’écart en CM1 entre les élèves les plus favorisés et les plus défavorisés, soit l’un des plus forts différentiels enregistrés parmi les pays évalués, avec 62 % des élèves les plus favorisés qui déclarent accorder une très forte importance à la préservation de l’environnement, contre 43 % des plus défavorisés. L’impact de l’accès aux ressources pédagogiques et du statut socio-économique est majeur en matière de conscience environnementale : il est urgent d’en penser la portée pour l’avenir des mobilisations citoyennes sur les enjeux environnementaux, dont l’actualité immédiate souligne l’importance.

Une sensibilité environnementale précoce qui s’atténue avec l’âge

54 % des élèves de CM1 français déclarent accorder une très forte importance à la préservation de l’environnement. Ce taux chute à 37 % en 4e (contre 43 % des pays participants de l’UE et de l’OCDE, marquant une érosion sensible de l’engagement. En France, les élèves qui déclarent accorder une très forte importance à l’environnement ont un score moyen en connaissances environnementales de 511 points, contre 470 points pour ceux qui déclarent accorder une importance moyenne à l’environnement, soit un écart de 41 points. Pour les pays participants de l’UE et de l’OCDE, cet écart est de 36 points.

Timss 2023 interroge les élèves sur la fréquence à laquelle ils entreprennent certaines actions pour protéger l’environnement. En CM1, une majorité d’élèves déclare adopter chaque jour ou presque des comportements favorables à l’environnement : 55 % disent essayer de réutiliser des objets (par exemple, des sacs ou des bouteilles) chaque jour ou presque (contre 63 % dans l’UE et 62 % dans l’OCDE), 61 % essayer de consommer moins de ressources comme l’eau ou l’électricité (61 % UE et 59 % OCDE). Les élèves de quatrième déclarent adopter ces comportements moins souvent qu’en CM1 et les parts d’élèves n’adoptant jamais ces comportements sont plus élevées qu’en CM1 : elles atteignent 21 % pour la réduction de la consommation de ressources et 20 % pour les discussions autour de la protection de l’environnement.

Alerte sur le socle de culture scientifique environnementale

L’enquête Timss interroge aussi les enseignants sur leurs opinions et leurs pratiques en matière de sensibilisation des élèves aux enjeux du développement durable. En CM1, 71 % des élèves ont un enseignant qui déclare être « tout à fait d’accord » avec l’idée que l’éducation à l’environnement durable devrait être une priorité pour l’école, contre 75 % en moyenne dans les pays de l’Union européenne. Pourtant, seuls 44 % des élèves sont incités par leur enseignant à mener des recherches ou des projets sur des sujets environnementaux (comme la pollution ou le changement climatique), contre 64 % dans les pays de l’UE. En classe de quatrième, la proportion d’élèves dont l’enseignant est « tout à fait d’accord » avec l’importance de l’éducation à l’environnement durable est plus faible qu’en CM1 et que dans les pays de l’UE/OCDE (57 % contre 68 %) ; en revanche, la proportion d’élèves dont l’enseignant demande de faire des recherches ou des projets sur des thématiques environnementales (61%) est proche de la moyenne UE/OCDE (64 %).

Ces résultats français appellent une grande vigilance politique et citoyenne. L’éducation au discernement environnemental repose en France sur des fondations encore très fragiles : marquée par une culture et une sensibilité scientifiques mal assises à l’école, et par de fortes inégalités sociales et de genre, et des pratiques pédagogiques encore incomplètes. Si le débat public interpelle l’action publique sur sa capacité à se conformer à l’état des connaissances scientifiques, il semble urgent d’interroger aussi l’école sur sa capacité à les transmettre et les faire comprendre, au service d’une démocratie écologique exigeante.

Les résultats français d’une autre étude internationale sur l’engagement citoyen des élèves, publiés en 2023, sont à cet égard éclairants. Il s’agissait de la première participation française en 2022 à l’étude internationale sur l’éducation civique et la citoyenneté (International civic and citizenship education study – ICCS) organisée, comme Timms, par l’association internationale indépendante pour l’évaluation scolaire (International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA). Cette étude évaluait les connaissances et la compréhension des concepts liés à l’éducation civique et citoyenne ainsi que les attitudes et l’engagement des élèves de quatrième dans ce domaine.

Selon ces résultats de 2023, la France se situe au-dessus de la moyenne internationale concernant la projection des élèves à s’engager pour la protection de l’environnement dans le futur. Les élèves français sont nombreux à imaginer sensibiliser leur entourage à l’avenir. Ils sont, par exemple, 76,6 % à déclarer vouloir « encourager d’autres personnes à faire des efforts personnels pour protéger l’environnement » (72,3 % en moyenne internationale). Une grande majorité des élèves perçoit la pollution, le changement climatique, la pénurie d’eau et la disparition de la biodiversité comme des menaces sur l’environnement mondial. En France, les élèves se démarquent donc ici une nouvelle fois. Leur score moyen sur l’échelle d’inquiétude face aux menaces environnementales (53) est supérieur à la moyenne internationale (50). Ils sont, par exemple, 81,7 % à déclarer que le changement climatique est une menace pour le monde de demain contre 67,8 % en moyenne à l’international.

La puissance de l’engagement civique de nos enfants est-elle ici la bonne nouvelle qu’elle paraît être ? Ce décalage français, combiné à celui que l’enquête Timms illustre sur la faible assise scientifique de la conscience environnementale des élèves, a de quoi interroger sur l’écart entre dogmatisme et intelligence critique. L’actualité politique, illustrative d’une mobilisation démocratique substantielle avec deux millions de signataires à la pétition anti-loi Duplomb, impose aujourd’hui de penser sérieusement aux moyens de féconder, en refondant l’appétence de nos enfants pour la culture scientifique et pour le discernement qu’elle seule permet sur les défis environnementaux, l’engagement spontané de nos enfants au service de l’intérêt général.

Source :

Isabelle Cioldi, Aurélie Lacroix, Gaël Raffy, Franck Salles, 2025, « Timss 2023 : en connaissances environnementales, les résultats des élèves de France sous la moyenne européenne », Note d’Information, n° 25-41, DEPP. https://doi.org/10.48464/ni-25-41

Blanche V., Bret A., Lacroix A., Salles F., 2024, « Timss 2023 en quatrième pour les sciences : un score moyen stable depuis 2019 mais toujours en retrait par rapport à l’international », Note d’Information, n° 24.49, DEPP. https://doi.org/10.48464/ni-24-49

Léger A., Loi M., Persem É., Rogie H., 2023, « ICCS 2022 : les résultats de la France en connaissances civiques et citoyennes dans la moyenne internationale », Note d’Information n° 23.47, DEPP. https://doi.org/10.48464/ni-23-47